Von der Galerie und der Einrahmung über die Vergoldung bis zur Bildermontage.

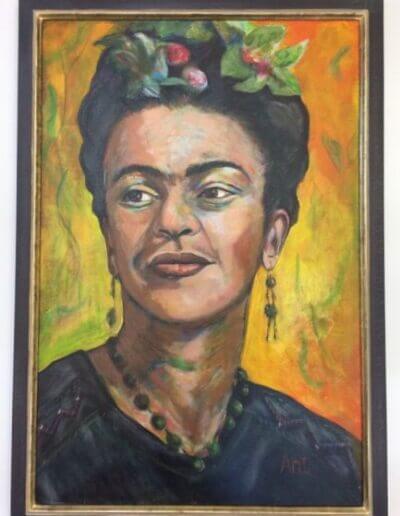

Galerie

Wir ermöglichen Ihnen den Kunstkauf, sowie die Kunstmiete. Unsere professionelle Beratung garantiert Ihnen einen einmaligen Auftritt mit Stil.

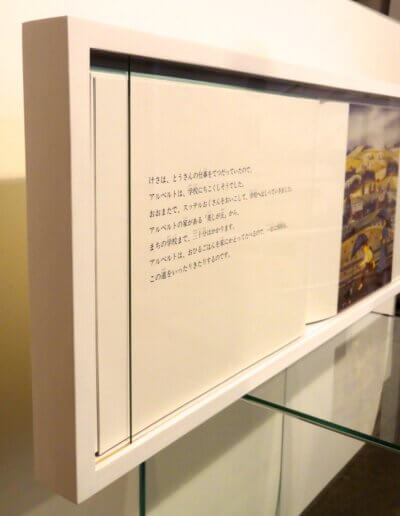

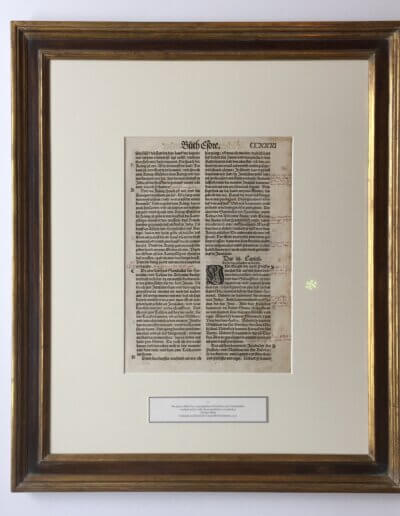

EINRAHMUNG

Für die Montage und Einrahmung

Ihrer Bilder benutzen wir hochwertige Materialien und befestigen diese nach konservatorischen Richtlinien, reversibel und alterungsbeständig.

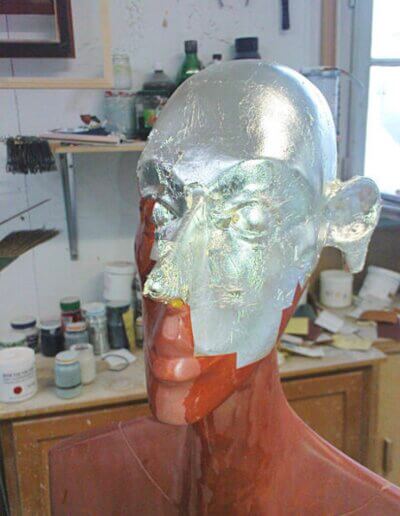

VERGOLDUNG

Wir veredeln Bilder- und Spiegelrahmen sowie Objekte mit hauchdünnem Blattgold in den verschiedensten Goldtönen von Silber bis Orangegold.

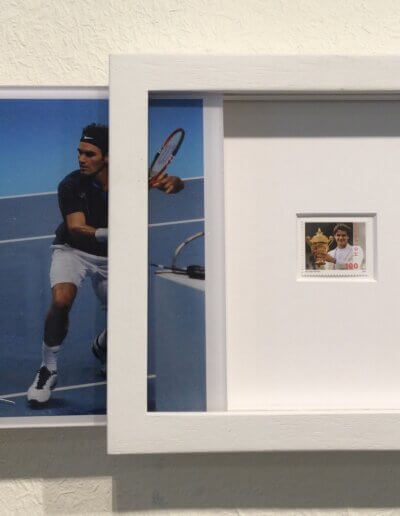

DIENSTLEISTUNG

Ob Aufziehservice, Lieferung oder Montage – als flexibles Kleinunternehmen bieten wir Ihnen den vollen Service aus einer Hand.

Der Grundstein der heutigen Kunstreich AG wurde bereits 1933 durch Carl Reich gelegt.

TRADITION & INNOVATION

Unser Team steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und ist stets bestrebt, Ihnen die aktuellsten und innovativsten Dienstleistungen im Bereich Bild und Rahmen anzubieten.

GESCHICHTE

Der Grundstein der heutigen Kunstreich AG wurde bereits 1933 durch Carl Reich gelegt. Marianne Reich Arn (Glasmalerin) übernimmt 1999 die Geschäftsleitung der Kunsthandlung und Einrahmung in dritter Generation. 2003 konnte der Gewölbekeller ausgebaut und als Ausstellungsraum in die Firma integriert werden, so entstand ein weiteres Standbein, die Galerie. Seit 2009 gehört das traditionelle Einrahmung- und Vergolderatelier Bürki in Ostermundigen zur Kunstreich AG.